《金瓶梅》的色情描写在明代并不算出格

《锦帆集·董思白》

明·袁宏道

《金瓶梅》从何得来?

伏枕略观,

云霞满纸,

胜于枚生《七发》多矣。

凤凰文史

如果穿越回万历十五年的文人朋友圈,你会看到什么?

也许,你会看到申时行脸色麻木地写青词;王用汲等直臣,为衰朽残年的海瑞鸣不平;一代文豪汤显祖,正在京师宣传“危险分子”李贽的著作;又或者,你还会看到几个文人私下传阅一本奇书,嘴上说有辱斯文,心里看着暗爽。问及作者,说是“嘉靖间大名士”所作,却没有一个人知道,那个“兰陵笑笑生”究竟是谁。

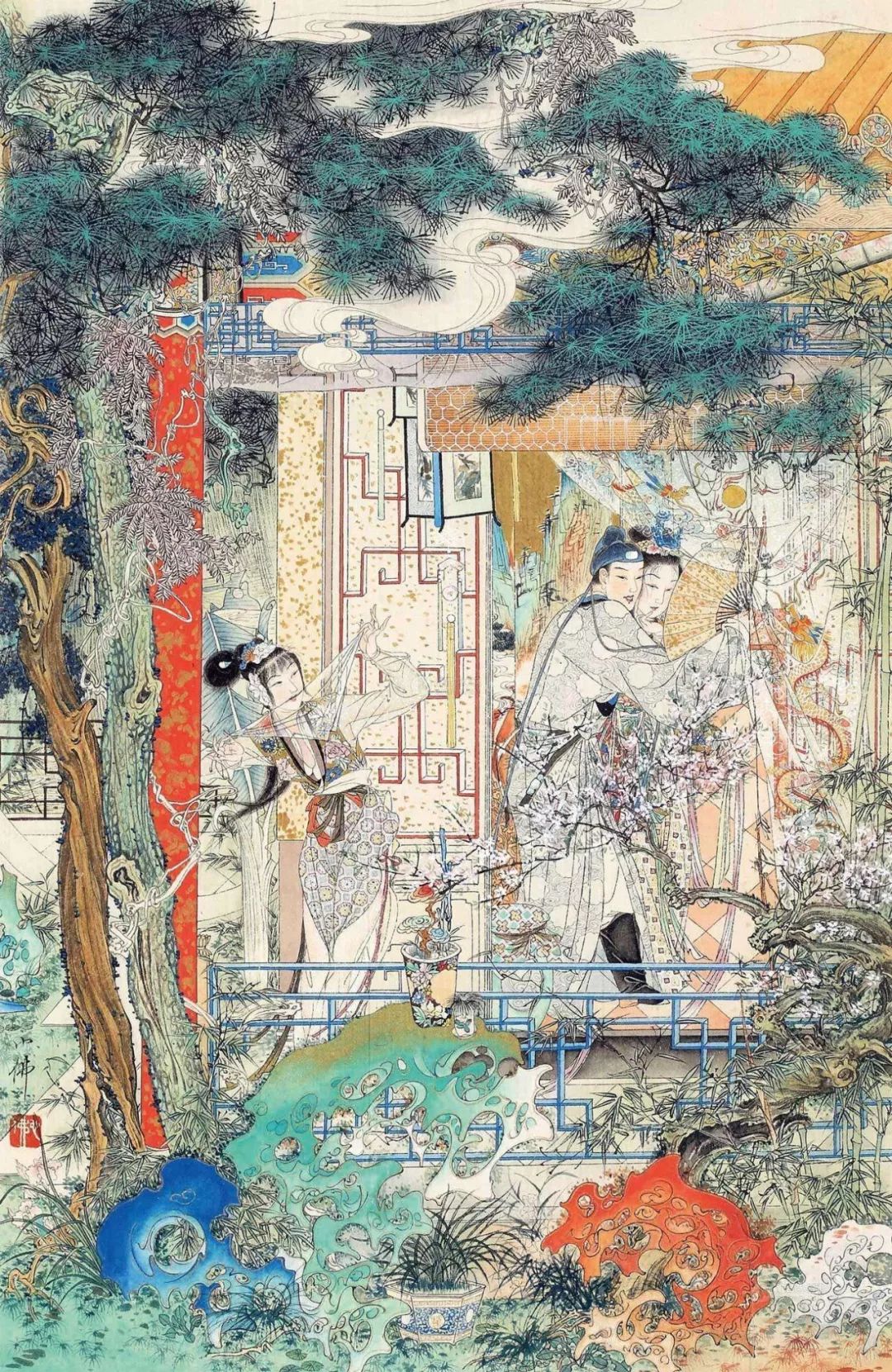

这本禁书就是《金瓶梅》,明代四大奇书之首。据说创作于嘉靖末到万历二十年间,最早的记载见于万历二十四年丙申(1596):文人袁中道自己看还不过瘾,写信给画家董其昌,问《金瓶梅》缺漏的章节在哪里?怎么能读到?他是个书迷,被这个不知名的兰陵笑笑生折服,不禁感慨道:“云霞满纸,胜于枚生《七发》多矣!

《金瓶梅》被视作“淫书”,但它的色情描写并不多,一百来万字的小说,真正露骨的描写只有几千字,把朦胧的挑逗文字加起来,也不过万字,并不像《肉蒲团》那样泛滥成河。《金瓶梅》在明代,算不得多露骨。很多人一想到明代,就想到“存天理,灭人欲”,以为明代很保守,恰恰相反,明代至少在文学上比清朝开放许多,尤其是到了明中后期,皇帝怠政,商业发展,社会兴起奢侈、放纵之风,色情小说也流传开来。

像《剪灯新话》、《欢喜冤家》、《宜春香质》、《如意君传》、《情史》和《隋炀帝艳史》这些小说,都是明代的,读书人都爱看,以至于海瑞这样的道德模范会感慨世风日下,幻想回到太祖时期,但历史车轮滚滚向前,不由他阻挡,《金瓶梅》生在明代,恰逢其时。

《金瓶梅》色而不淫,为什么还是被禁呢?

恐怕,色情是其次,对政治影射过多,才是根本。

《金瓶梅》写的虽是北宋故事,但它描述的官制、礼仪、社会风俗,大体上是明代中期的,放在当时,明眼人都能看出,这是一本借古讽今的小说,看似在写情爱,其实里面对官场的讽刺特别辛辣。作者通过描写西门庆和宋御史、候巡抚、蔡京、翟管家等人的交往,暴露出明代官场的贪污、舞弊、沆瀣一气,比如小说写到第七十五回,宋御史为巡抚侯石泉老先生践行,托西门庆置办酒宴:

却说前厅宋御史先到了,西门庆陪他在卷棚内坐。因说起地方民情风俗一节,西门庆大略可否而答之。

次问及有司官员,西门庆道:“卑职只知本府胡正堂民望素著,李知县吏事克勤。其余不知其详,不敢妄说。”

宋御史问道:“守备周秀曾与执事相交,为人却也好不好?”

西门庆道:“周总兵虽历练老成,还不如济州荆都监,青年武举出身,才勇兼备,公祖倒看他看。”

宋御史道:“莫不是都监荆忠?执事何以相熟?”

西门庆道:“他与我有一面之交,昨日递了个手本与我,望乞公祖青盼一二。”

宋御史道:“我也久闻他是个好将官。”

又问其次者,西门庆道:“卑职还有妻兄吴铠,见任本衙右所正千户之职。昨日委管修义仓,例该升指挥,亦望公祖提拔,实卑职之沾恩惠也。”

宋御史道:“既是令亲,到明日类本之时,不但加升本等职级,我还保举他见任管事。”

西门庆连忙作揖谢了,因把荆都监并吴大舅履历手本递上。

宋御史看了,即令书吏收执,分付:“到明日类本之时,呈行我看。”

那吏典收下去了。西门庆又令左右悄悄递了三两银子与他,不在话下。

这一段看似平常,却已经把宋御史和西门庆的官商勾结交待地一干二净。宋御史有权有势,但他明面上的俸禄不多,设宴款待侯巡抚,他要隆重,但不想自己出钱,就想到了西门庆,西门庆心领神会,不忘从中拿点好处,他和宋御史一问一答,就把自己的小舅子和当地守备官举荐了出去,利用宋御史的权柄,助自家人升官。

这一段还有一个厉害之处,就是西门庆打点宋御史之余,不忘“令左右悄悄递了三两银子与吏典”。盖因明代胥吏猖狂,仗着自己对繁琐文书的了解、在地方公务上的作用,作威作福,鱼肉百姓,所以,商人办事,既要贿赂地方长官,也要喂饱各级各部门的吏胥,《金瓶梅》这一笔,体现出作者对明代尤其是明中后期官场的洞察,以及他对官商勾结、胥吏蛮横现象的厌恶。

试想,当明清两代的宋御史们看到这本书,怎能不后背发凉?当那些王宫贵胄看到大胆的兰陵笑笑生,把官员、贵族们写得如此苟且龌龊、淫秽不堪,他们又作何感受?所以,饶是有一两个小王爷私下意淫潘金莲,明面上朝廷仍要把《金瓶梅》禁了,免得它侮辱了天朝盛世。

但野火烧不尽,春风吹又生。沈德符、袁宏道、李渔、张竹坡等人接力,愣是把《金瓶梅》一代传一代。尤其是这个张竹坡,他是金学界不得不提的人物,用毕生心血来评点《金瓶梅》,就是他把《金瓶梅》从“明代四大奇书”里拿出来,单独称作“天下第一奇书”。

在他的引领下,清朝文人私底里争相阅读《金瓶梅》。他们主要阅读的是更加凝练、文雅的《新刻绣像批评金瓶梅》(崇祯本),内容更驳杂的《金瓶梅词话》反倒被渐渐冷落。

一直到1932年,《金瓶梅词话》丁已本在山西被发现,文坛才重新掀起对词话本的讨论。郑振铎、施蛰存等人都贬低绣像本,力捧词话本。这其中,郑振铎干脆把《金瓶梅》排在《水浒传》《西游记》之上,他在《长篇小说的进展》里断言:“《金瓶梅》的出现,可谓中国小说的发展的极峰。”

无独有偶,大文豪鲁迅也看重《金瓶梅》,他在《中国小说史略》里写道:

作者之于世情,盖诚极洞达,凡所形容,或条畅,或曲折,或刻露而尽相,或幽伏而含讥,或一时并写两面,使之相形,变幻之情,随在显见,同时说部,无以上之。

很多人知道鲁迅是大小说家,其实他也是研究《金瓶梅》的高手。三十年代,他和郑振铎、吴晗等人经常讨论《金瓶梅》,就是他们彻底推翻了王世贞作《金瓶梅》说,提出《金瓶梅》成书于万历年间。

在金学界,《金瓶梅》作者是谁、成书何时,一直是个“哥德巴赫猜想”。不同立场的人争来争去,争个几百年,都没有说服对方。例如:主张成书于嘉靖年间的,常引用沈德符的话:“为嘉靖间大名士所作。”甚至开出脑洞,说西门庆对应的就是严东楼(严世蕃),《金瓶梅》是用来讽刺严党的。但万历说的主张者不服气,有一位台湾的魏子云先生,他在《金瓶梅编年说》里写道:“《金瓶梅词话》第一回,引述刘、项之与戚夫人、虞姬的‘豪杰都休’等事;特别是戚夫人的要求废嫡立庶事。对万历 一朝来说,它显然是影射神宗的宠爱郑贵妃与其子福王常询......关于这一 点,应是任何人都无法否定的一个事实。”